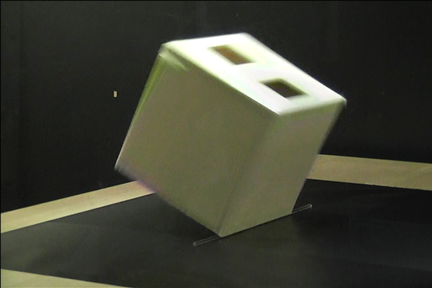

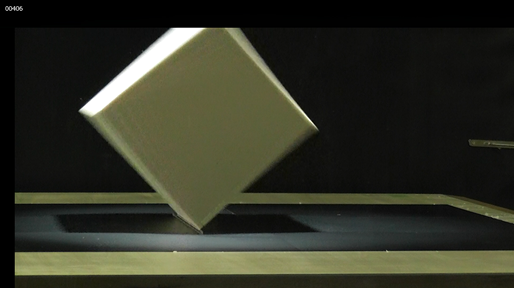

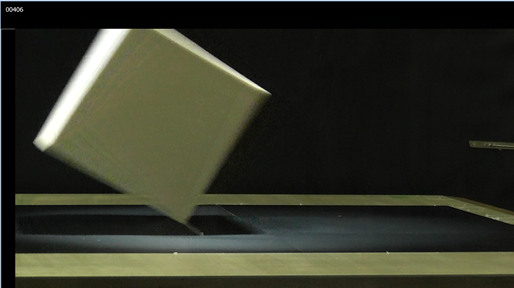

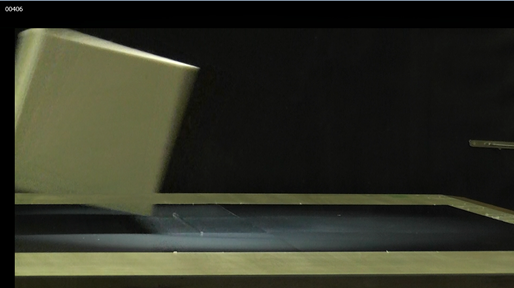

風を受けて転倒する住宅模型 風洞実験施設

(写真の奥から風が出てきます)

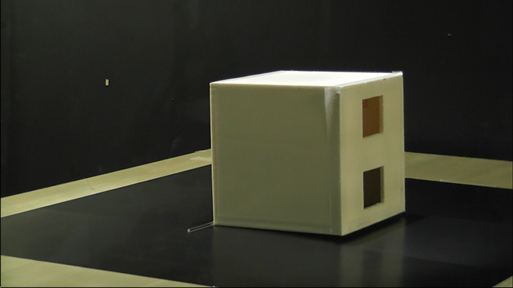

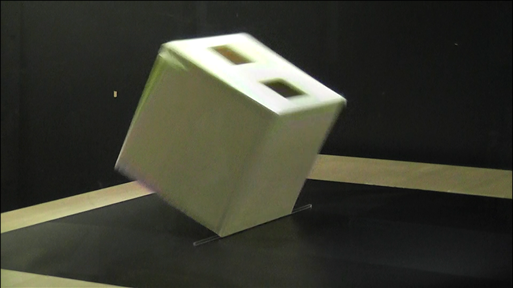

風を受けて転倒する住宅模型 風洞実験施設

(写真の奥から風が出てきます)

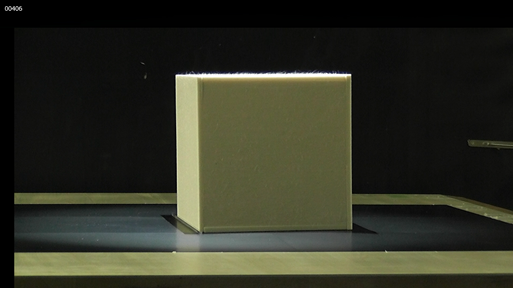

■実験の概要 基礎ごと転倒した住宅を想定した、1/20スケールのシンプルな形状の住宅模型に風を当て、 「どの程度の風速で転倒するか」「浮き上がるような現象が発生するか」等の検証を行いました。 ・建物重量は600kN程度を想定 (基礎含む) ・建物形状は2階建て(総2階、陸屋根、軒の出なし) 寸法は8.55m×5.85m×6.00m程度を想定 ・開口が有る状態と無い状態のそれぞれで実験

斜め右から見た写真 正面から見た写真

(開口がある面が風を受ける面) (右側面が風を受ける面)

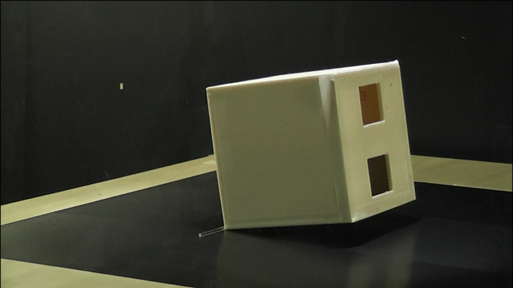

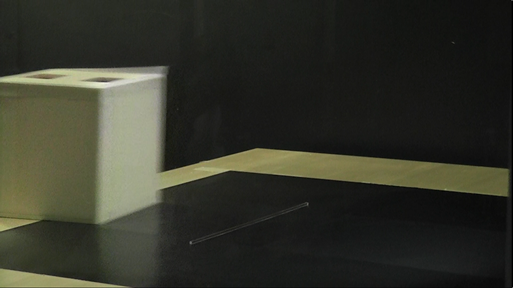

斜め右から見た写真 正面から見た写真

(開口がある面が風を受ける面) (右側面が風を受ける面)

■実験状況 風速を徐々に強くしていった所、建物が一気に転倒しました。 (開口部の面に風が当たっています) (右側面に風が当たっています)

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

■実験の結果 開口の有無に関わらず、約100m/s相当の風速(施設内では11m/s程度)で転倒しました。 しかし、浮き上がるような現象は確認できませんでした。 (浮き上がりに必要な風速は250m/s以上になると予想されています)

■実験からの考察など (田村教授より) ・2012年5月6日のつくば市の竜巻は、藤田スケール「F2」とされており、風速は 「7秒間の平均風速 50~69m/s」と定義されているが、実験結果から、基礎ごと転倒した 住宅と竜巻の遭遇時には、局所的・瞬間的に風速100m/s以上の風が発生していた可能性が あり、「F3」(5秒間の平均風速 70-92m/s) 相当の竜巻だった可能性がある。 ▼参考)気象庁HP 藤田(F)スケールとは http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/toppuu/tornado1-5.html ・基礎ごと転倒した住宅に起きた現象は、あくまで「転倒」であり、 「浮き上がり」ではなかったと思われる。(浮き上がりには計算上少なくとも250m/s以上の 風速が必要だが、そのような風速の風が発生していたとは考えにくい) ・木造住宅において、風を考慮する際、建築基準法では基準風速30~46m/s(10分間の平均)を 想定している。竜巻で発生するような局所的・瞬間的な風速を想定して設計を行うと、 過剰設計となり不経済な設計となってしまう。 また、転倒や飛来物などの脅威に対して万全に対策することは難しい。 しかし、(建築基準法や住宅性能表示制度に示されるような)耐風性能があり、 劣化対策(例えば、屋根瓦の釘の点検や補修)を行っていれば、建物の破損は ある程度抑えられると思われる。 また、建物による防災だけではなく、竜巻注意情報や避難行動なども重要である。

■実験を見学して 風洞装置による実験や、竜巻に関するさまざまな知見に触れることができ、 大変貴重な体験となりました。 考察にもあるように、竜巻の被害(破損、転倒、飛来物による破壊)に対する 万全の対策は難しいかもしれませんが、建物の破損や倒壊等の被害を少しでも 抑えられるような、地震だけでなく強風に対しての住宅の安全にも寄与できるように、 今回の経験を活かしていきたいと思います。